説明

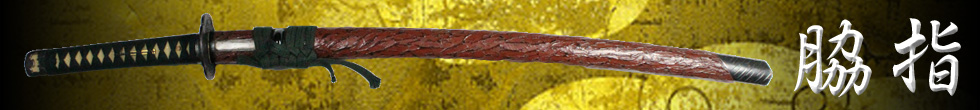

: 大和守吉道は、初代銘細く、二代は太鏨(ふとたがね)に切る特徴から本作は二代。系譜は、「京初代丹波守吉道(元和1615-1624頃)-大阪丹波初代(京初代吉道二男・承応1652-1655頃)-大和守初代(大阪丹波初代吉道二男、二代吉道弟・寛文1661-1673頃)-大和守二代(大和守初代長男・延宝1673-1681頃)」。大和守吉道二代は播州姫路で鍛刀したので「姫路大和」と呼ばれる。作風は、初代に似た丁子刃を焼き刃文が逆がかるものがある。本作は、操作性を高めるべく2寸2分(6.6㎝)磨上ながら引き締まった姿。鍛えはよく詰んだ小杢目に細かな地沸が付く。刃文は焼高く華やかな拳丁子刃文。大和守吉道の特徴がよく表れている優作。黒石目地塗鞘脇指拵が付されている。2020年保存刀剣審査合格。